Isa Miranda si confessa raccontando la sua storia, tra piccoli e grandi compromessi, in cui accanto ai successi nel mondo del cinema c’è il senso segreto di fallimento dato dall’avere sacrificato alla carriera la possibilità di avere figli, nonostante il desiderio di maternità sia diventato per lei quasi un’ossessione.

Dati d’archivio. Alla collocazione Za Sog R 53/4-7 troviamo quattro fascicoli. Il fascicolo Za Sog R 53/4 contiene la sceneggiatura dettagliata dattiloscritta del quinto episodio Siamo donne intitolato Speranza e conta 38 pagine, con un titolo alternativo che recita: Concorso 4 attrici 1 speranza. Le cartelle sono rilegate e presentano qualche nota manoscritta, correzioni a matita, mentre sono rare le aggiunte e solamente alcune le parti tagliate. I due successivi, Za Sog R 53/5 e Za Sog R 53/6, contengono invece due varianti di scaletta: la prima è intitolata Anna Magnani, dattiloscritta, priva di note e correzioni, è suddivisa in dieci scene su otto pagine, descrive l’episodio della lite in taxi dell’attrice a causa del «supplemento per il cane» che poi diventerà l’episodio del film. La seconda cartellina con scalette conta sei pagine e porta il titolo di Isa Miranda: si tratta di scalette diverse, incomplete, che risultano slegate tra loro: alcune pagine terminano con una frase che rimane spezzata e altre iniziano con un periodo monco, vi sono inoltre evidenti cambi di inchiostro e di spessore dei caratteri impressi su carta dalla macchina da scrivere. Una scaletta è testuale, una è numerata e mancano i punti 5, 6, 7. La prima variante di scaletta corrisponde alle pagine d’archivio numerate (erroneamente) 1 e 5. Si racconta una storia che differisce molto sia dalle altre carte conservate in archivio che dall’episodio del film. La trama vede Miranda che, cascando dalle scale, si rompe un arto. Seguiamo il suo trasporto in ospedale e la sua degenza, che si scopre essere lunga diversi mesi. Questo fatto la turba e si preoccupa di perdere il lavoro a causa della prolungata assenza. Mentre Miranda riceve i giornalisti, che raccolgono le sue dichiarazioni, nella stanza accanto una donna sta partorendo e, in questo momento, la nostra protagonista dichiara di non volere figli e giustifica la sua scelta ai presenti. Miranda si ricrederà e rimpiangerà la sua presa di coscienza l’indomani, quando l’infermiera le porterà in braccio il neonato. La pagina 4 è l’inizio di una seconda scaletta, di cui manca la continuazione. Le pagine 3 e 2 sono poi il finale di una terza scaletta, ma senza l’incipit. Nella trama, che muta nuovamente, resta presente l’invariante narrativa della protagonista che non è madre. Si racconta un episodio che riguarda la vita lavorativa di Miranda: lei è sul set, impossibilitata a procedere con le riprese per la mancanza di uno scialle, fondamentale per la buona riuscita della sua performance. L’attrice telefona alla domestica (Nunziata), chiedendole di portarglielo, ma Nunziata non risponde. Come dice Miranda, «non ci sta con la testa» (Za Sog R 53/6, c. 3) perché suo figlio è ammalato. La donna azzarda una risposta che le costerà il lavoro e dice a Miranda che chi non ha figli certe cose non le può proprio capire e accusa l’attrice di non pensare ad altro se non a sé stessa e alla propria carriera.

Infine, la cartella Za Sog R 53/7 ospita i dialoghi Voce Miranda ovvero cinque pagine dattiloscritte con una nota manoscritta in apertura, in prima pagina, «Sig. Zavattini» (Za Sog R 53/7, p. 1). Il personaggio parla di sé in prima persona. Questo discorso scritto da Zavattini, il racconto della vita di Miranda, verrà tradotto fedelmente nel film con la voice off dell’attrice stessa. Ma il film riprende in effetti il soggetto Vita di una donna (dal titolo alternativo Vita di una povera donna), conservato presso ACZ tra i soggetti non realizzati (Za Sog NR 32/4). In questo fascicolo troviamo il soggetto A Vita di una donna, di tre pagine, tutte autografate, con il sottotitolo «soggetto cinematografico di Cesare Zavattini», che riporta la nota manoscritta già citata sul deposito presso SIAE e il soggetto B dallo stesso titolo, di tre pagine, che porta la data scritta a matita del 13 gennaio 1950, è una copia del precedente; riporta però una nota a matita, che trascriviamo tra parentesi quadre, dopo la frase d’esordio: «L’attrice Isa Miranda racconta la sua storia [da quando ha iniziato la sua carriera nel cinema (1934)]» (Soggetto B, p. 4). La nota viene riportata nel soggetto D (di una sola pagina, incompleto). Il soggetto C Vita di una povera donna, di cinque pagine, presenta una nota manoscritta: «Articolo per Bis» riferito alla pubblicazione su rivista del soggetto.

Pubblichiamo nel volume il soggetto Vita di una donna (variante A), antecedente alla stesura delle scalette, e online lo Sketch Miranda, ovvero la prima scaletta dell’episodio relativo a Isa Miranda, i dialoghi Voce Miranda e alcune recensioni dell’epoca.

Zavattini, nei sei anni precedenti alle scalette conservate in ACZ, aveva già lavorato al carteggio in preparazione all’episodio di Isa Miranda, come dimostrano le quattro varianti del soggetto catalogato come «non realizzato», dai titoli alternativi Vita di una donna e Vita di una povera donna, che risalgono all’inizio del 1950 (conservate come Za Sog NR 32/4). Nel Soggetto A, di tre pagine, un narratore onnisciente spiega come Isa Miranda racconterà la propria vita senza finzione, non i successi pubblici, bensì la sua storia privata di «madre mancata», smascherando il fenomeno del divismo dell’epoca: «Essa ci parla con il cuore in mano, con semplicità e con il bisogno di non nascondere niente. Essa è disposta a fare la cavia, possiamo dire, a vantaggio degli altri […]. Per la prima volta un’attrice fa questo bilancio davanti al pubblico, un po’ stanca ma con un po’ di fede vera, finalmente, se è capace di fare questo» (soggetto A, pp. 2-3). In effetti Isa Miranda confessa di aver toccato l’apice della sua carriera lavorativa proprio mentre a livello personale contemplava il suicidio, sostenendo il proprio fallimento in quanto donna che non è madre (nucleo narrativo che rimane invariato fino alla realizzazione dell’episodio del film). Nel soggetto il suo racconto non è un atto di vanità ma un riconoscimento degli errori commessi che possa fungere da esempio per tutte quelle donne che le invidiano successo e fama. Nel soggetto C, Zavattini racconta in prima persona del suo rapporto con Isa Miranda, a cui chiede di realizzare un film sulla sua vita nel 1947, per poi riparlarne seriamente nel 1950 coinvolgendo Alfredo Guarini. Il soggettista scrive: «dissi che il cinema era maturo da un pezzo per le confessioni e che fra un paio d’anni faremo tutti il nostro breve diario con una macchina di sedici millimetri» (Za Sog NR 32/4, p. 8). Ricordiamo che del 1950 è anche il soggetto non realizzato Tu Maggiorani, nel quale Zavattini inizia a proporre di trasformare il «personaggio fittizio» in un «personaggio reale», per cui «l’attore è chiamato a interpretare unicamente sé stesso, in quanto protagonista del fatto reale riprodotto nel film» (Parigi 2006, p. 336; Zavattini 2022b, pp. 140-143). È interessante anche ripercorrere lo scambio epistolare avvenuto tra Cesare Zavattini e Alfredo Guarini durante i primi mesi del 1953, anno di uscita del film, e il loro continuo incontro e scontro in cerca di un equilibrio finale per la realizzazione di Siamo donne (Guarini et al., 1953). Il 21 gennaio 1953 Guarini scrive a Zavattini insistendo sulla necessità di trovare un «pretesto per iniziare il racconto del primo episodio» (Za Corr. G 550/11), sottolineando allo sceneggiatore la mancanza di un inizio e una fine al film che colleghi così gli episodi tra loro. In questo momento della scrittura, Siamo donne conta solamente quattro episodi, ma Zavattini cerca di averne cinque. Da una lettera scritta da Zavattini a Guarini del 14 febbraio 1953 scopriamo lo screzio tra la Magnani e Zavattini, al quale era stato presentato un contratto di scrittura complessivo di tutti gli sketch per l’intero film, anche se quello della Magnani non gli appartiene. Scrive infatti: «Avrei dovuto scriverlo io, sarebbe dovuto nascere dai miei incontri con l’attrice e con il regista, come tutti gli altri sketch, ma me lo sono trovato già bell’e fatto sul tavolo. Non ho ancora capito la ragione per la quale sono stato estromesso dalla compilazione di questo sketch quando dovevo farlo io, scegliendomi il collaboratore, o i collaboratori, secondo il contratto» (Za Corr. G 550/36). Sappiamo che il coinvolgimento della Magnani nella realizzazione del film è stato turbolento. A differenza degli altri episodi, quello della Magnani narra una storia finzionale e non veritiera, e si rischia di restare a quattro episodi come vorrebbe l’attrice romana. Scrive Guarini il 26 febbraio 1953: «abbiamo voluto la collaborazione della Magnani e – in tutti i sensi – ne stiamo pagando il prezzo. Oggi con l’episodio Magnani iniziato (e ci è costato più di tutti gli altri) e ancora da completare non si può più ritornare indietro» (Za Corr. G 550/14). Finalmente, il 22 maggio 1953 Zavattini scrive nel suo diario che il film Siamo donne si farà, conterà cinque episodi e Guarini ne sarà il regista (Zavattini 2022a, p. 497). Nonostante la scrittura del quinto episodio abbia seguito dinamiche anomale, o comunque non conformi a quelle dei quattro precedenti, Zavattini insiste perché venga comunque realizzato, come si evince da una lettera che indirizza a Giulio Einaudi il 30 ottobre 1953: «E ora lasciami scrivere un piccolo sfogo per incoraggiarti a non demordere: nessuno aveva fiducia nel film Siamo donne; è venuto com’è venuto, errori su errori, un anno di pena, ma il film ha avuto successo – e io l’avevo scritto ai produttori; avevo detto: è un’idea di successo, non è solo un’idea poetica come Umberto D., ci sarà l’incasso. E l’incasso c’è malgrado i difetti del film. Durante l’anno di pena che ti ho detto, avevamo rinunciato alla Magnani e io ho insistito: non rinunciate alla Magnani! – e infatti finimmo con l’averla. Non volevano fare il primo episodio, quello delle giovani. Ho scritto lettere, raccomandate, ho supplicato: “Fatelo, se no il film è corto e ha meno senso”. E anche qui ci riuscii» (Zavattini 2005b, p. 487).

La forza che Zavattini riconosce al prodotto Siamo donne (Guarini et al., 1953) lo spinge a ideare una versione tutta al maschile, «un film dal titolo Siamo uomini» (Za Corr. G 550/38). Il 30 luglio 1953 scrive a Guarini ripetendo quanto già discusso a voce, ovvero l’idea di realizzare un film interpretato «dai nostri comici maggiori: Totò, Rascel, Chiari, Fabrizi, e un quinto che dovrebbe uscire da un concorso come è stato per la nuova attrice di “Siamo donne”» (Za Corr. G 550/38). Meccanismo, regia e dinamica del film rimarrebbero uguali, un racconto libero dal punto di vista della trama dove «ciascuno può raccontare davvero quello che vuole» (Za Corr. G 550/38). Questa idea, come tante altre, rimane purtroppo soltanto ipotizzata, ma la critica approva a gran voce e segue da vicino la realizzazione del «film-saggio» e «film-inchiesta» (Brunetta 2003, p. 167) Siamo donne. Paladini coglie a pieno il lavoro di Zavattini in preparazione all’episodio di Isa Miranda e scrive per la rivista «Cinema» che «Zavattini va anche più in là, nel senso accennato, con Vita di una povera donna, autobiografia di Isa Miranda narrata sullo schermo in prima persona dall’attrice medesima: la quale, giunta al vertice d’una carriera fortunata e invidiabile agli occhi dei più, avverte invece il suo fallimento di donna, l’insoddisfazione degli onori e degli elogi, il rammarico tormentato della mancata maternità; ed esaminando passo per passo la propria confessione (confessione intesa come atto di coscienza, come sacramento laico), critica nello stesso tempo una società dove sembra che al successo debba sacrificarsi ogni sentimento anche più geloso ed umano» (Paladini 1952, p. 224). Di questo episodio scrive anche Meccoli in un articolo in cui racconta la rivoluzione antidivistica che Zavattini aveva già avviato con Bellissima (Visconti, 1951): «Lo spunto iniziale del film è merito di Isa Miranda. Zavattini e Isa Miranda abitano a Roma nello stesso palazzo, in via S. Angela Merici, una traversa di via Nomentana; lui al pianoterra, lei all’ultimo piano in un appartamento che ha una grande terrazza. La Miranda rievocava la sua vita. L’ammirevole vita che, da semplice operaia, l’ha portata ad affermarsi non soltanto in Italia, ma a Parigi, a Vienna, a Hollywood, in un’ansia continua di affermazione e di progresso. Diceva a Zavattini di quando era stenodattilografa, di quando studiava recitazione. E, a un tratto, disse: “mi sono sacrificata, sempre. Ma non mi pento di nulla. […] Tuttavia, da qualche tempo, c’è in me un grande rimpianto. Ho sempre considerato i bambini come la più grande e completa felicità cui una donna possa aspirare. Ebbene, io ho rinunciato ai bambini. Per egoismo. […] Zavattini aveva ascoltato senza interromperla, poi disse: “Se ne potrebbe fare un film”. Un film biografico, un film sulla vita stessa della Miranda, la confessione di una donna, ma attrice, alle altre donne, con quel problema tormentoso della maternità» (Meccoli 1953, pp. 30-31, 44). Dell’episodio di Isa Miranda parla anche il giornalista Giulio Cesare Castello, che giudica la scelta dell’attrice come «rinuncia al primo dei diritti e dei doveri femminili, compiuta per ossequio all’esclusivismo della carriera, divorante», ma rende allo stesso tempo anche conto del suo modo onesto e vero di mettere in scena la propria vita e di recitare sé stessa: «il moto della confessione era evidentemente sincero, e di questo va reso atto all’attrice, dimostratasi più coraggiosa, più schietta delle sue colleghe» (Castello 1953b, p. 371). Tullio Kezich su «Sipario» insiste invece sulla novità di un film come «mezzo di reciproca scoperta, di confessione laica […] una forma estrema di engagement, la più difficile di tutte», forse l’indicazione più preziosa che Zavattini fornisce al neorealismo (Kezich 1953b, p. 30).

Nella produzione del primo episodio di Siamo donne, Zavattini è alla ricerca di un’attrice non professionista. In occasione del cinquantesimo anniversario della casa di produzione cinematografica Titanus, l’autore lancia a sue spese un concorso rivolto a tutte le giovani italiane tra i sedici e i vent’anni con il fine di incontrare la ragazza perfetta. Il 30 giugno 1953 viene pubblicato lo stesso articolo di giornale intitolato Quando il cinema cerca una nuova attrice. Con il loro bagaglio di sogni migliaia di ragazze pronte alla gloria su diverse riviste, tra cui ricordiamo «Tempo» di Milano, «Corriere di Sicilia», «Mattino d’Abruzzo», «Voce adriatica», «Il Momento» di Forlì, «Pomeriggio» di Bologna, «Corriere di Modena», «La sera» di Firenze. La redazione di «Milano-sera» segue da vicino le selezioni e racconta dell’«atmosfera di entusiasmo e di ingenuità» che si crea nel «piccolo esercito di aspiranti dive». Nel suo Diario cinematografico Zavattini scrive di questa giornata in prima persona e ricorda di aver assistito ai provini quasi in qualità di investigatore. Gli rimangono impresse alcune scene come «la madre di una ragazza piuttosto brutta che mi ha detto in faccia a tutti: “A casa ne ho un’altra paralitica, siamo senza soldi e questa qui (indicava la figlia che ascoltava muta in modo crudele) ha il cinema in testa. Fatela lavorare”» (Zavattini 1991, p. 106). Dopo la prima selezione, «le centocinquanta ragazze scampate alla prima scelta entrarono nel Teatro n. 1 dove c’era apparecchiato» e Zavattini si accorge delle speranze lentamente «naufragate» dai volti delle giovani. A poco serve la musica che cerca di tenerle su di morale, «pareva l’orchestrina di quando affondava il Titanic» (p. 106).

Sottolineiamo infine che il nucleo narrativo principale della scaletta dell’episodio di Isa Miranda viene rispettato nel film. L’attrice ripercorre la propria vita e la brillante carriera, svelando allo spettatore una giornata tipo, e cerca di presentare le ragioni per cui la sua professione non può contemplare la maternità, principalmente a causa della mancanza di tempo. Conosciamo quindi una Isa Miranda che rimpiange di non avere figli. Nella scaletta, la presa di coscienza avviene dopo il ricovero dell’attrice in ospedale, luogo in cui lei assiste alla nascita di una nuova vita; nell’episodio del film, invece, Miranda soccorre un bambino ferito, lo porta in ospedale e poi a casa, dove si prende cura di lui e dei suoi fratelli finché non rientra la madre dal lavoro. In una lettera di Zavattini alla Miranda del 22 febbraio 1950 si legge: «avremo modo di far sapere come stanno le cose presentando te come colei che ha ispirato l’idea e che quando questa idea le è stata presentata l’ha condivisa nel più profondo del suo animo e si è offerta a fare da cavia, diciamo così, con un sentimento e un’intelligenza e un coraggio che nessun’altra attrice avrebbe potuto avere» (Za Corr. M 607/68).

MDM

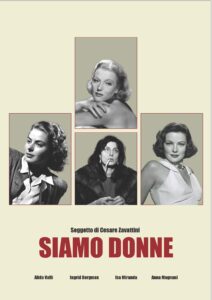

Rielaborazione visiva e omaggio di Ioana Diana Bunduc e Nicola Bidoggia, realizzata nell’ambito di un progetto di ricerca e sperimentazione ispirato ai soggetti cinematografici di Cesare Zavattini, svolto sotto la tutela di Maria Doina Mareggini nei corsi da lei tenuti presso l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) Roma – Pordenone.