La vita di Van Gogh attraverso i suoi tentativi e i suoi viaggi: inizialmente per lavorare a Parigi, poi per provare a evangelizzare i minatori, infine inseguendo la luce e la pittura, sempre più preda della sua malattia mentale e delle sue afflizioni economiche. Il tutto visto come racconto biografico nei legami profondi con il fratello Théo e negli amori sfortunati, ma anche nelle relazioni conflittuali con il padre (pastore protestante), con il mondo conservatore, con il pittore Gauguin… fino al giorno del suicidio.

Dati d’archivio. Per chi ha di fronte i materiali d’archivio e li sta consultando, consigliamo di controllare nel volume stampato per Marsilio la congruità dei dati descritti nelle Note filologico-genetiche. Rispetto alla nuova catalogazione d’archivio che si può trovare online al link che indichiamo volta per volta nelle schede dei soggetti, il nostro lavoro di descrizione filologica a volte risulta incongruente perché ci basiamo sui documenti consultati direttamente in archivio e che poi abbiamo riportato nei PDF messi a disposizione.

Il soggetto finale denominato “Trattamento” è pubblicato in Piantini (1990); Mazzoni (1979: 198-226; 1997: 75-121); Caldiron (2006: 400-433). Oltre alle dieci versioni, tra i soggetti e il trattamento, sono conservate presso l’archivio Zavattini anche tre scalette abbozzate e con numerose annotazioni, e la traccia di una conferenza tenuta da Zavattini all’Università di Perugia nel 1951. Nel soggetto A, Zavattini inizia con la descrizione dei due fratelli e, più in generale della famiglia Van Gogh, poi un primo salto temporale porta al momento in cui Vincent lascia il paesino olandese per andare a lavorare a Londra nel commercio di opere d’arte, dove si racconta la caparbietà di Vincent, un primo amore non corrisposto, il licenziamento dalla ditta, aprendo a una serie di ritorni a casa e di sconfitte del giovane Vincent; il racconto si sposta nel Borinage, dove Vincent va a predicare ai minatori di carbone seguendo una “vocazione all’evangelizzazione” (sulle orma del padre pastore protestante). Per l’estremismo francescano di Vincent l’esperienza fallisce, ma intanto è emersa la pittura come vera vocazione. A casa vive un altro amore impossibile, quello per la cugina; Vincent vive per dipingere e va a L’Aia, dove ha un altro amore sfortunato con la prostituta Cristina. Torna a casa per assistere alla madre, litiga col padre, si innamora di una ragazza fragile di nervi, osteggiato dalla famiglia. Dopo la morte del padre Vincent va a Parigi a vivere con il fratello Théo, e conosce Gauguin. Zavattini puntualizza: “Cercare di drammatizzare la sua tappa pittorica per cui elimina dalla tavolozza i neri e le terre; forse è anche la felicità, diciamo così di Parigi, che lo aiuta a vedere tutto chiaro e luminoso” (Soggetto A: 10), e ancora: “lui è estremo e sfibrante per sé e per gli altri. A Parigi deve pur venire alla luce il sacrificio di Theo (finanziario)” (Ib.). Infine Vincent parte per Arles. Alloggia nella casa gialla, conosce il postino Roulin, aspetta l’arrivo di Gauguin, ma le cose non vanno: “Vincent è già col piede nella pazzia. Gauguin lo esaspera col suo modo di discutere, lo umilia con la sua fortuna con le donne” (Soggetto A: 11), ed ecco la scenata con l’amico, e il taglio dell’orecchio. Ad Arles la situazione non fa che peggiorare per Vincent, il racconto mette in evidenza l’infelicità di Vincent, la sua solitudine e la sua paura di una nuova crisi, che lo porta a farsi internare al manicomio di Saint-Remy, dove ottiene però di poter dipingere. Per Zavattini è “un lungo itinerario di dolore con due cose positive: l’amore e la comprensione tra i due fratelli; la fede di Van Gogh nella pittura” (id.: 13). Dopo una visita a Parigi per vedere il neonato di Théo, Vincent si sposta a Auvers-sur-Oise; qui “Conosce Gachet e i suoi. Grande amicizia ma ha una grande paura della malattia che ritorna […] però anche lavora lavora lavora. Ha un principio dell’attacco. Sente che domani o dopodomani, quanto prima insomma, l’attacco potrà venire. Allora si spara. […] Tutta la lunga scena del suicidio con campo dei corvi sino allo morte, all’arrivo di Theo, alle ultime parole di Theo che sono quelle: io so di non aver fatto tutto quello che dovevo fare per lui” (id.: 15-16). Il primo soggetto si chiude con la voce di Théo, che racconta la propria fine (sei mesi dopo Vincent), e la fortuna postuma dei quadri del fratello. Ogni tanto un capoverso porta a lato la scritta a matita “ZA” a lettere rosse: ipotizziamo che sia un modo per spartirsi la scrittura della versione successiva, come quando è posto a lato delle parole nel finale: “Il mondo è senza pace, tutti vogliono, vogliono, vogliono, molti lottano per avere delle case, dei quadri… lottano per comperare un Van Gogh… Ora voglio raccontarvi la storia di un uomo che ha lottato per farli questi quadri”. Un commento amaro, scritto come se fosse di Théo dopo la morte del fratello, che poi Zavattini espanderà e porrà come “prologo” ai soggetti della seconda variante. Abbiamo riportato estesamente la prima variante perché Zavattini userà le diverse città citate come tappe della vita di Van Gogh in tutte le varianti di scrittura, come risulta evidente nelle diverse versioni della scaletta, ma anche nel resoconto fatto nella conferenza di Perugia del 1951 e nello stralcio di diario uscito su Cinema Nuovo nel 1953 (ora in Zavattini 1979 [2002]: 131-133). Il soggetto B, incompleto (di 24 pagine), si intitola Vincent Van Gogh. L’uomo dall’orecchio tagliato e si impernia sui due fratelli, raccontandone l’infanzia e il rapporto con il padre. Si amplia la parte dell’amore sfortunato di Vincent a Londra, mentre riduce l’esperienza nel Borinage come pastore protestante e si chiude con alcune scene a Parigi dei due fratelli, tra cui l’incontro con Gauguin (che riporta un commento sprezzante di Cézanne sui dipinti di Vincent). Nel soggetto B Vincent è più fiducioso nella vita, e le delusioni lo portano solo a cercare nuove strade. Il soggetto C è molto breve (7 pagine), porta il titolo Vincent Van Gogh. Soggetto di Cesare Zavattini ed è datato 7/6/1951. I primi di giugno del 1951 Zavattini sta quindi lavorando ad una riscrittura totale del soggetto, cioè la variante che si apre con la frase “Questo paese si chiama Auvers sur Oise”. Non è più incentrata sui due fratelli, ma si vincola invece ai diversi luoghi in cui ha vissuto Vincent, scanditi da descrizioni della sua pittura, mentre si indagano le sue forti passioni e si mettono in scena le sue provvisorie e sempre sfortunate relazioni amorose, che sembrano marcare il racconto in un percorso verso la solitudine. Come avverrà nell’ultimo soggetto, il racconto inizia con il prologo di una voce narrante impersonale che presenta Van Gogh e poi indica la tomba di Vincent accanto a quella di Théo, molte scene sono condensate, ad esempio la partenza di Théo per Parigi è speculare all’esperienza pastorale di Vincent nel Borinage, e il racconto si arresta sull’incontro fallimentare di Vincent con i minatori, che sono in lotta per il salario mentre lui parla del conforto di Cristo. Datato 21 giugno 1951, il soggetto successivo (soggetto D), presenta moltissime correzioni e riscritture a mano, e persegue la linea narrativa soggetto C, di cui porta lo stesso titolo), ampliandolo a oltre sessanta pagine: ecco la vita di Vincent a L’Aia, dove incontra Cristina coi suoi tre figli e li tiene con sé (cercando di salvarla dalla strada); si ampliano anche la ricerca sulla pittura e la relazione con Gauguin, fino a raccontare del litigio con quest’ultimo e del taglio all’orecchio, e poi dell’ultimo quadro (Il campo di grano con corvi), prima della morte. Zavattini lavora alla seconda stesura in modo rapidissimo, presumiamo con la collaborazione di qualcuno, perché la versione successiva del soggetto (ancora con lo stesso titolo e incipit) è datata appena al giorno dopo, il 22 giugno 1951; il soggetto E porta inserite le aggiunte a mano, i tagli e le riscritture del giorno prima, e trascrive anche una lunga pagina di appunti a mano dedicati all’ultimo quadro di Van Gogh. È questa, probabilmente, la versione che Zavattini ha corretto a Parigi alla casa di produzione di Graetz, e che poi chiede di riavere a Roma per poter continuare a lavorarci, come indica una missiva della casa di produzione preceduta da una lettera di Graetz datata 26 luglio 1951 (G 621/32) in cui egli dice: “Per altro, mi parlate di due sceneggiatori che volete tenere per il lavoro finale su Van Gogh”, una frase che confermerebbe la nostra ipotesi. Il soggetto F è la versione successiva della variante scritta a giugno, datata a settembre dello stesso anno, e integra le aggiunte a mano, i tagli e le riscritture della versione precedente, ma presenta nuove note, riscritture e revisioni a mano: ad esempio nelle scene nel Borinage si accetta il finale abbreviato della versione del 22 giugno, che tagliava una pagina in cui Vincent parla a Théo prima della morte; in questo soggetto molte aggiunte fatte a mano presentano una scrittura minuta, non di Zavattini. Il soggetto G è datato 13 dicembre 1951, e presenta note e nuove revisioni; rispetto alle precedenti varianti, si precisano due soglie: una “Prefazione” scritta per la voce narrante, e il “Racconto”, che inizia con Vincent che cammina con la valigia, per andare a fare il pastore dai minatori Borinage. È una versione molto avanzata, che a differenza delle precedenti è quasi del tutto narrata in terza persona, riassumendo le situazioni e i dialoghi diretti delle versioni precedenti e mettendo tutto al passato remoto. Anche qui però troviamo moltissime riscritture e correzioni: cambia ad esempio la scena del taglio dell’orecchio, che nelle versioni precedenti era fatta da Vincent dopo essersi reso conto del suo accesso di follia omicida verso Gauguin (e l’orecchio veniva portato come un pegno alla prostituta Rachele), mentre qui avviene di fronte allo stesso Gauguin, che lo sorregge e lo aiuta e scompare il dono a Rachele. Cambia anche il finale, molto più scarno e senza l’arrivo di Théo al capezzale del moribondo. Questa versione non sembra avere seguito, né nel soggetto successivo né in quello denominato “Trattamento”. Proseguendo nella filiera della seconda variante (sempre cioè quella che si apre con la frase “Questo paese si chiama Auvers sur Oise”), troviamo il nono soggetto, catalogato come soggetto I, che precede il “Trattamento”. La variante I mantiene i dialoghi delle versioni precedenti al soggetto G e assorbe le variazioni proposte (tranne quelle del soggetto G). Il finale è quello “ristretto” della versione del 22 giugno, con pochi scambi di battute tra Théo e Vincent prima della morte. La traduzione in francese ad opera della Transcontinental Films di Graetz, conservata presso l’archivio Zavattini, ingloba le correzioni a mano presenti sulla versione I, che sono le stesse che vengono trascritte nel “Trattamento” o ultima versione del soggetto.

Torniamo ora alla filiera trascurata, quella che abbiamo indicato come “prima variante” del racconto. Nelle cartelle d’archivio si trova infatti un soggetto lungo una sessantina di pagine, non datato, mischiato agli altri (indicato come soggetto H), che però non sembra seguire ed ampliare i soggetti immediatamente precedenti bensì la versione archiviata come soggetto B dal titolo Vincent Van Gogh. L’uomo dall’orecchio tagliato, cioè quella variante del racconto che inizia con la frase: “È un giorno [plumbeo] grigio e ventoso”. Rispetto alle altre versioni, risaltano due macchine da scrivere diverse e delle revisioni a mano con grafie non compatibili con quella di Zavattini. Il racconto, maggiormente incentrato sui due fratelli (di cui si narra anche l’infanzia), riprende e amplia con dialoghi e nuove correzioni a mano il soggetto B, ma il titolo al contempo lo assimila alla seconda variante (che è sempre chiamata solo Vincent Van Gogh). Confrontando la versione H con la versione B, si conferma l’ipotesi di una diretta evoluzione di una nell’altra, per le evidenze di ripresa delle correzioni e delle aggiunte (anche se vi sono molte altre variazioni e riscritture). Comparando infine la versione H con le due versioni del soggetto scritte tra il 21 e il 22 giugno, appare chiaro che nella prima versione confluiscono molte parti del soggetto H, che in tal modo si può datare tra aprile e maggio del 1951.

Consideriamo il cosiddetto “Trattamento” come la decima variante (quella che pubblichiamo nel volume), di molte versioni del soggetto anche attorno alle cinquanta pagine, tutti scritti nel 1951. Dopo il suo viaggio del dicembre 1950 “sulle orme di Van Gogh” (riportati anche nel Diario cinematografico, ma datati 14 dicembre 1951, con un seguito il primo marzo 1953), Zavattini inizia a leggere quello che chiama “materiale documentario” (o meglio “tutto il leggibile su Van Gogh”), prima di mettersi a scrivere (lettera al produttore Graetz, 11 gennaio 1951; AZC G 621/94). Stende quindi un primo soggetto incompleto (Soggetto A, Primi abbozzi su Van Gogh, di diciassette pagine) dattiloscritto con note manoscritte, databile attorno a febbraio 1951. Ecco “l’idea conduttrice”: “la storia di Van Gogh è la storia di due fratelli […] Proviamo a raccontarla in sintesi con le sue ragioni morali e poetiche” (Soggetto A: 1). Si aprono in questo primo soggetto due possibili filoni di scrittura che si attualizzano nelle diverse varianti: la seconda e l’ottava variante (archiviate come soggetto B e soggetto H) iniziano il racconto quando Vincent e Théo sono bambini e si aprono con la frase: “È un giorno grigio e ventoso, nella grande pianura olandese” (in effetti nella prima variante si legge: “è un giorno plumbeo e ventoso”). La seconda filiera di varianti, o la seconda versione generale del soggetto, sviluppa invece il racconto con i due fratelli giovani adulti che si separano perché Vincent deve andare a lavorare a Londra e Théo a Parigi: questa serie di soggetti si apre con la frase “Questo paese si chiama Auvers-sur-Oise” (il paese dove Van Gogh è morto e dove sono sepolti sia lui che Théo). Ipotizziamo che la distinzione data dalla prima frase sia funzionale al processo di scrittura per dare immediata riconoscibilità a quale delle due versioni si sta lavorando. La filiera di quella che abbiamo chiamato “seconda versione” accomuna allora i soggetti archiviati nella Cartella Za Sog NR 37/4 come A, C, D, E, F, I, mentre il soggetto G sembra scritto a posteriori come un riassunto dettagliato. La seconda versione contiene la filiera di varianti più consistente e gradualmente ingloberà la prima versione, aggiungendo anche un prologo, per arrivare a una sintesi nel cosiddetto “Trattamento”, che è a tutti gli effetti un soggetto più definitivo che recepisce e trascrive le correzioni al nono soggetto (soggetto I). Di quest’ultimo si conserva presso l’archivio Zavattini anche la traduzione in francese (archiviata come soggetto L), che integra le annotazioni fatte a mano sul soggetto I, e presenta delle note in calce differenti da quelle del Trattamento.

Pubblichiamo nel volume e online il Trattamento Vincent Van Gogh; online i soggetti A, H e L (quest’ultimo in francese).

Fin dal primo soggetto, Zavattini indica come trattare i luoghi, in nome del concatenamento narrativo: “bisogna semplificare e dal groviglio di tutti i suoi fatti ricavare quelli fondamentali e che derivano l’uno dall’altro consequenzialmente in modo che il film vada avanti non a blocchi separati ma un fatto deriva dall’altro. Si tradisce qualche elemento storico basta non tradire lo spirito” (soggetto A: 5). Zavattini inoltre ragiona sulla scena dell’automutilazione di Vincent: “Che cos’è il taglio dell’orecchio? Tante cose in una. Un tentativo di rivalsa, un grande atto di affermazione di sé stesso nei confronti della puttana (ecco di che cosa sono capace io) di affermazione contro Gauguin che lo umilia; contro tutti, contro la sua sfortuna, la sua povertà, la mancanza di successo, il dipendere dal fratello […] Il taglio dell’orecchio corre il rischio di essere soltanto un grosso fatto di cronaca se non arriva quando Vincent è al vertice di una serie di sconfitte. Cioè, il taglio dell’orecchio è sostanzialmente il primo suicidio di Van Gogh” (soggetto A: 12). Potrebbe essere il soggetto B la prima versione consegnata al produttore Graetz, di cui Zavattini parla nella lettera a Graetz del 24 aprile 1951: “Caro signor Graetz, questo è il lavoro che ho fatto a tutt’oggi. Ne sono soddisfatto soltanto al 50%, ma credo di aver già intravisto una buona parte di difetti” (G 621/98). Tuttavia, l’ipotesi che appare più convincente è che sia il soggetto H, lungo circa sessanta pagine, la prima variante consegnata al produttore. L’ipotesi si avvale di due indizi: nella già citata lettera del 24 aprile, Zavattini spiega che ha svolto “l’ultima parte di Parigi un po’ sommariamente mentre invece la sequenza di Parigi merita le più grandi cure” (ib.); e infatti nel soggetto H manca totalmente la parte del soggiorno parigino di Vincent a casa di Théo; il secondo indizio viene dalla lettera a Graetz del 14 maggio 1951, in cui Zavattini propone un’interpretazione molto avanzata della follia di Van Gogh: “bisogna profilare tutta la storia secondo una certa interpretazione di Van Gogh […] un Van Gogh sempre assoluto, sempre immediato, in mezzo a un mondo sempre relativo e sempre mediato. In tale senso la stessa pazzia non è più soltanto un fatto clinico, ma un’esplosione morale, direi. Allora la pietà che già ci muove tanto nei fatti che ho elencato nelle mie cinquanta pagine, diventerà profondamente attiva e costruttiva” (G 621/99).

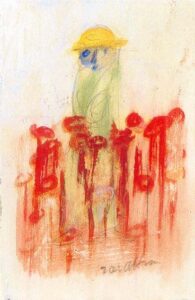

La prima variante del soggetto piace a Graetz (e alla moglie Janine), ma nella relazione con il produttore si arriverà alla consegna di una seconda variante, più volte rimaneggiata da Zavattini. Anche la nuova versione è inizialmente ben accetta da Graetz, ma più tardi (dopo un suo viaggio in USA e il confronto con il possibile regista del film Négulescu) sarà invece oggetto di molte polemiche, con la richiesta di una terza variante che non arriverà mai. In una lettera di Graetz dell’ottobre 1951 (in cui cita un lungo colloquio con Négulescu) si chiede una riscrittura radicale tesa a drammatizzare il racconto in stile “hollywoodiano”, mentre Zavattini sta evolvendo nel suo progetto verso una forma sempre più documentaria. Come dicevamo, grazie a una lettera del luglio 1951 con Graetz ipotizziamo che Zavattini abbia usato dei giovani collaboratori non menzionati nelle intestazioni dei soggetti: egli scrive a Graetz in di aver già scelto due collaboratori per la sceneggiatura su Van Gogh, per portare avanti il lavoro ad agosto o a settembre (“si tratta di due uomini che conoscono e amano Van Gogh e che sono intelligentissimi”, lettera del 14 luglio 1951, G621/103). Come insegna Brunetta (2009) la collaborazione di altri soggettisti o sceneggiatori era prassi comune in quegli anni di scritture cinematografiche multiple, interpolate di apporti transitori e funzionali, spesso difficili da tracciare (Comand 2006). Sotto la supervisione di Zavattini viene espansa così la prima variante legata alla storia dei due fratelli, facendola diventare via via una versione intermedia e spuria, così da poterla riassorbire e rielaborare nelle versioni sempre più complesse della seconda variante. È un modo di lavorare per stratificazioni e riscritture successive, tra riuso del già scritto ed invenzione del nuovo, che si potrebbe collocare tra la primavera e l’estate del 1951, così da confluire nelle versioni di giugno e di settembre di quell’anno. Ma qual è la versione che legge e critica Négulesco? Probabilmente la seconda variante, già molto corposa nella versione del 22 giugno 1951. Osserviamo nelle due diverse varianti dialoghi che vengono spostati, scene tagliate o sintetizzate, spesso riscritte. Il confronto dimostra come Zavattini riesca a tenere insieme molti temi e molte figure con cui raccontare la vita di Van Gogh: non solo la relazione tra i fratelli, com’era l’idea iniziale, ma il passaggio attraverso varie delusioni amorose fino alla solitudine, alla sofferenza e all’incursione della follia. Tutto con un’attenzione a volte filologica alle parole di Vincent usate nelle lettere a Théo e con parti descrittive che evocano i dipinti e i disegni di Van Gogh, che Zavattini e i suoi collaboratori sembrano avere di fronte mentre scrivono. Alcuni quadri sono citati direttamente, altri invece vengono evocati in forma di ékphrasis letteraria implicita: grazie all’uso sapiente di contrasti cromatici, di forme e spazialità, il racconto dei soggetti, nelle diverse versioni, riesce infatti a ‘mimare’ e costruire visivamente più di una relazione con i quadri dipinti da Van Gogh. Confrontando gli scambi epistolari tra Graetz e Zavattini, ipotizziamo che il soggetto I e il “Trattamento” che verrà tradotto in francese (entrambi non datati), siano prodotti nella seconda metà del dicembre 1951, considerando che in data 5 gennaio 1952 Zavattini chiede un parere sul soggetto mandato, e pochi giorni prima (il 30 dicembre) si trova un telegramma di Graetz che chiede urgentemente la versione finale per farne una traduzione in inglese (non presente presso l’Archivio di Reggio Emilia). Secondo Caldiron (2006: 432) Graetz cambia idea perché si confronta con lo scarso successo nel mercato americano dei film neorealisti, ma trova in Zavattini una forte resistenza a trasformare il proprio soggetto. Mentre Zavattini immette nella sua scrittura le proprie convinzioni teoriche sul cinema e le sue convinzioni etico-morali (Dusi 2020), Graetz appoggia Négulescu nel chiedere di stravolgere il soggetto di Zavattini all’insegna del successo postumo di Van Gogh, eliminando le scene di fallimento a favore di suspence e colpi di scena. Nelle lettere di Graetz leggiamo anche una insoddisfazione per non poter gestire in modo totalizzante il lavoro di scrittura di Zavattini, che è impegnato nello stesso periodo anche su altre produzioni di Graetz Stazione Termini (poi prodotto da Selznik con la regia di De Sica, 1953) e Roma, ore 11 (diretto da De Santis, 1952). Nel contesto storico-politico ed economico dell’influenza dei capitali americani sul cinema italiano del dopoguerra, secondo Brunetta (2009), i produttori tendono infatti a stravolgere le prassi consolidate rispetto al ruolo autoriale dei registi (e tanto più degli sceneggiatori), per imporre una logica produttiva e organizzativa hollywoodiana. Ma Zavattini è imprendibile: sta, come sempre, lavorando anche a molti altri progetti: se a ottobre del 1950 Zavattini racconta a Graetz che finendo la sceneggiatura di Umberto D., nel 1951 brinda all’uscita di Miracolo a Milano e nel settembre 1952 scrive a Graetz e sua moglie: “contemporaneamente mando avanti il film delle cinque attrici (si vara fra dieci giorni l’episodio Miranda e forse quello Bergman) [Siamo donne], faccio la consulenza di due copioni di De Santis […], ho quasi finito un soggetto nuovo per Blasetti e Italia mia, la prediletta, aspetta che Rossellini, sempre più innamorato del progetto, si decida” (Lettera di Zavattini del 24 marzo 1952, G621/199).

Il 30 dicembre 1953 Graetz scrive a Zavattini che il film su Van Gogh potrebbe ripartire con regista Fred Zinnemann e per Van Gogh l’attore Gérard Philippe (lettera Graetz, G621/73), ma Graetz esclude un film “biografico”, mentre è proprio quello che gli propone Zavattini: “lei può accennare a Zinnemann l’idea che avrei di raccontare la storia di Van Gogh seguendo l’itinerario reale della sua vita, come se si facesse un viaggio sulle sue orme, dal paese natale al paese dove morì. Cioè una impostazione, in un certo senso, documentaria, che si trasforma di volta in volta nelle rievocazioni dell’episodio più significativo di cui in quel luogo fu protagonista Van Gogh” (Lettera di Zavattini del 2 aprile 1954, ACZ G621/133). Un libro del 1991 curato da Piantini, Io e Van Gogh. Zavattini e il sogno di un film, raccoglie oltre all’ultimo soggetto il racconto del viaggio in Olanda compiuto da Zavattini alla fine del 1950 e una parte del carteggio con il produttore Graetz (alcune lettere sono pubblicate anche in Zavattini 1988). In Piantini si trova anche la trascrizione integrale del breve documentario Zavattini e il “Campo di grano con corvi” di Van Gogh, diretto da Emmer (RaiDue, 1972): una breve puntata televisiva in cui Zavattini (autore del testo) racconta come narratore in scena, nei suoi luoghi, l’ultima giornata di Van Gogh.

ND