«Una madre vanitosa […] fa partecipare [la] sua bimba, bruttina e con un difetto di pronuncia, a un concorso cinematografico. Per ottenere il suo scopo la donna arriva al punto di sfiorare l’adulterio, è ingannata, passa un’orribile settimana nell’ambiente dei teatri di posa e alla fine, dopo aver persino picchiato la piccola innocente, si arrende all’evidenza e riconosce la causa miserabile dei propri errori» (Paladini 1951b, p. 69).

Dati d’archivio: La cassetta Za Sog R 10 contiene nella cartella 10/2 i soggetti: A) Cerchiamo un bambino distinto, 11 pp. dattiloscritte con titolo manoscritto e firma autografa di Zavattini su ogni pagina; B) copia (con titolo dattiloscritto); C) La bambina più bella del mondo, 10 pp., copia dattiloscritta di A con numerose aggiunte, stralci e correzioni manoscritte; D) [stesso titolo], 13 pp., dattiloscritto che incorpora le correzioni e aggiunte di C; E) Bellissima! – Traccia di un soggetto di Cesare Zavattini, 3 pp. dattiloscritte con molte correzioni e note autografe; F) Bellissima. Idea per un soggetto cinematografico di Cesare Zavattini, 2 pp., dattiloscritto; G) Bellissima, 3 pp., con la scritta a mano: «Soggetto di Cesare Zavattini. Copia depositata alla SIAE, 1950» e la firma autografa su ogni pagina (e indirizzo in calce «via Merici 40 Roma»); H) Bellissima, 11 pp., dattiloscritto. Sono presenti anche la scaletta dattiloscritta A) Bellissima, 10 pp., con alcune note manoscritte, tra cui: «Scaletta consegnatami il 18.5 e commentata il 19 a casa di Visconti»; e il trattamento A) Bellissima (trattamento), 42 pp. dattiloscritte con note manoscritte e sulla copertina la dicitura a mano «Trattamento Visconti – D’Amico – Rosi».

Presso ACZ sono conservati otto soggetti, raggruppabili in quattro varianti: la prima variante riunisce i soggetti A e B, senza data ma probabilmente «precedenti o coevi al 1942» (Jandelli 2017, p. 83), dal titolo Cerchiamo un bambino distinto. Il cameriere Fabrizio tenta di far vincere al figlio Enrichetto un concorso cinematografico della «Fulgor», in cui «si cerca un bambino dai sei ai nove anni dall’aspetto distinto per interpretare un film» (soggetto A, p. 3). La seconda variante, di poco successiva, dal titolo La bambina più bella del mondo, presenta le due versioni C e D (che recepisce le correzioni di C): Zavattini stralcia e aggiunge a mano pagine intere nel soggetto C, trasformando Fabrizio nel cameriere Riento ed Enrichetto nella bambina Mariù. Si aggiunge Anna, un personaggio femminile: una vicina di casa ventenne, «dolce e bella» (p. 22, retro) che si prende cura della piccola Mariù; Zavattini la introduceva già come madre putativa di Enrichetto in una postilla dattilografata del soggetto A col titolo: «Seconda soluzione relativa alla protagonista donna» (p. 11).

La terza variante, databile attorno al 1950, introduce la coppia madre e figlia che ritroveremo nel film Bellissima diretto da Luchino Visconti nel 1951. Si tratta di due pp. dal titolo Bellissima. Idea per un soggetto cinematografico (soggetto F), che diverranno tre pagine nel soggetto depositato alla SIAE il 22 aprile del 1950: Bellissima (soggetto G). Esse precedono quello che definiamo il soggetto espanso e finale di 11 pp., dal titolo Bellissima (soggetto H), venduto al produttore Salvo D’Angelo, che finirà nelle mani di Visconti e dei suoi collaboratori. Fin dal soggetto F, la madre riesce a far superare la prima selezione alla figlia e inizia così «una settimana di passione per Maddalena» (p. 51) e per la piccola Maria, con lezioni di pronuncia, danza, recitazione.

In ACZ si conserva anche una variante apparsa recentemente con note manoscritte su una copia del soggetto G depositato alla SIAE, dal titolo Bellissima! Traccia per un soggetto, con vistose trasformazioni ed espansioni (Dusi 2017). È una quarta variante (operativamente catalogata in ACZ come soggetto E), che fa comprendere il passaggio dal soggetto SIAE di tre cartelle a quello finale ed espanso di undici. Zavattini indica con degli asterischi dove segnare con lo stacco di una riga la segmentazione del racconto in sei sequenze successive, e specifica i «trent’anni» di Maddalena e il suo carattere non solo vivace ma «deciso» (al posto di «forte», p. 45), oppure il luogo dell’Istituto di Rieducazione della voce dove portare la piccola Maria per correggere il suo «leggero difetto di pronuncia» («a Monte Sacro»), mentre la generica «scuola di danza» del soggetto SIAE diventa una richiesta di «lezioni accelerate» alla «scuola di danza della Ruskaia» (soggetto E, p. 46). Il personaggio del faccendiere Annovazzi (nel film interpretato da Walter Chiari) inizia a prendere una forma più precisa: è ancora senza nome ma viene definito come «un ispettore di produzione millantatore e un poco losco» (p. 46), da cui Maddalena si lascia perfino «baciare» (al posto del primo «corteggiare»), pur di far vincere il concorso alla figlia. Zavattini chiude la scena sulla promessa di appuntamento tra i due, cancellando dal soggetto SIAE la frase: «Così arriva sull’orlo del grosso guaio dal quale si salva per miracolo» (soggetto E, p. 47). Anche la scena alla Rupe Tarpea, locale notturno dove Maddalena lavora come guardarobiera, è pesantemente riscritta. I tentativi di «ingraziarsi […] uno a uno» il produttore, il regista e il direttore di produzione che passano la serata al locale vengono spiegati così: «[Maddalena] fa una cosa molto grossa: manda a casa a prendere la figlia tutta vestita a festa perché i due la vedano, l’ammirino. Ma quasi quasi Maddalena quella sera perde il posto per le sue prodezze materne» (note manoscritte al soggetto E, p. 47). Alle versioni di soggetto conservate presso ACZ vanno aggiunte altre varianti. Nel 2011 la rivista online «Origine» pubblica un soggetto che trascrive le correzioni autografe del soggetto E in forma dattiloscritta con il titolo: Bellissima di Cesare Zavattini. La variante però non divide i blocchi narrativi delle sequenze e non trasforma il titolo (non c’è l’aggiunta del punto esclamativo e del sottotitolo). Anche Baldelli (1973) nel suo lavoro sulla genesi del film trascrive per intero alcuni soggetti, tra cui una versione successiva al soggetto E (Bellissima! Traccia per un soggetto), con tutte le correzioni incorporate e delle espansioni inedite che entreranno nel soggetto finale di 11 pp. (soggetto H), ad esempio gli ordini dati dal regista alla piccola Maria nel primo provino: «Corri, salta, sorridi, piangi» (Baldelli 1973, p. 103); nel finale, alla visione dei provini in sala di proiezione, Maddalena «ode il secco no del regista» (p. 105). Infine, il soggetto finale ed espanso di Bellissima riportato da Baldelli (1973) non contiene le correzioni a mano che si possono leggere nel soggetto H conservato in ACZ , mentre quello che qui pubblichiamo le integra (come già in Zavattini 2006, pp. 147-152). Nella cartella dedicata a Bellissima, ACZ conserva anche una scaletta dettagliata e un corposo trattamento: anche se non datati, entrambi sono scritti da Suso Cecchi D’Amico, Francesco Rosi e Luchino Visconti, ma la scaletta contiene appunti autografi di Zavattini (di cui daremo conto nella Nota storico-critica). Le note scritte a mano sul trattamento, invece, sono probabilmente di Francesco Rosi.

Ricordiamo che il Fondo Luchino Visconti presso la Fondazione Istituto Gramsci di Roma conserva un soggetto identico al soggetto H di ACZ , nonché quattro scalette parziali e quindici documenti fra appunti e versioni relative alla stesura della sceneggiatura di Bellissima, scritti da Cecchi D’Amico, Visconti e Rosi. Sono catalogati come serie 7 «Cinema», fascicolo Bellissima, segnatura C20: nel fascicolo C20 si trovano anche piani di lavorazione, schizzi e foto di scena (Pagni 2017). Confrontando scaletta A e trattamento A con le prime stesure di sceneggiatura, si trovano differenze sui nomi degli attori dei provini del film che si dovrà girare: Zavattini, nel soggetto che pubblichiamo (Bellissima, soggetto H), reduce dalla scrittura e dalla ricerca della protagonista del film di Blasetti Prima comunione (1951), inserisce proprio «Blasetti» come regista e «Fabrizi» come attore professionista con cui le bambine devono interagire; gli stessi nomi appaiono anche nel trattamento A, mentre nelle versioni di sceneggiatura consultate presso il Fondo Luchino Visconti (in particolare quelle con le

correzioni di Visconti e di Cecchi D’Amico) l’attore in scena diventa «Nazzari», e il regista «Camerini», e nella scaletta A conservata in ACZ ritroviamo come nomi Nazzari e Camerini. Quindi la scaletta che legge Zavattini viene stesa successivamente al trattamento, quando è in corso la prima versione della sceneggiatura (Dusi, Di Francesco 2017b). Nel film diretto da Visconti resterà solo la figura di Blasetti, che interpreta sé stesso.

Pubblichiamo nel volume il soggetto H, e online i soggetti A, C, H, F e stralci della scaletta A.

Aldo Paladini su «Cinema», nel 1951, riassume così le vicende del soggetto: «Nel ’40 Zavattini scrisse La bambina più bella del mondo, soggetto acquistato dal produttore Dandi, dove si raccontavano i casi d’un padre ostinatamente deciso a “lanciare” nel cinema una sua bimba sprovvista delle qualità necessarie. Per il personaggio del padre il soggettista pensava a Fabrizi […]. Dieci anni più tardi doveva riprendere l’idea e scriveva Bellissima, il film attualmente in lavorazione diretto da Luchino Visconti. Il personaggio del padre è divenuto quello d’una madre vanitosa che fa partecipare una sua bimba, bruttina e con un difetto di pronuncia, a un concorso cinematografico» (Paladini 1951b, p. 69). Nei suoi Diari Zavattini (2022a) registra: il deposito SIAE (del soggetto G) il 18 aprile 1950: «Deposito Bellissima per la Magnani (o la Merlini)» (p. 382); il 12 marzo 1951, la visita a casa sua di Visconti e il produttore D’Angelo: «vogliono fare Bellissima. Visconti vuole che sia io a collaborare alla sceneggiatura: dico che farò solo qualche seduta» (p. 412); il 18 maggio 1951: «Vedo prima stesura scaletta e presceneggiatura Bellissima e tutto è portato a commedia dialettale […]. Farò osservazioni sobrie ma precise» (p. 422). Zavattini quindi ha già in mente come interprete Anna Magnani l’anno prima di vendere il soggetto a Salvo D’Angelo, quando descrive la sua Maddalena con un carattere «vivace e forte» (soggetto G, p. 50), e fa solo pochi incontri con Visconti e i suoi collaboratori, Suso Cecchi D’Amico e Francesco Rosi, per discutere della loro scaletta A e del trattamento A (o «presceneggiatura»), come richiesto da Visconti in una lettera a Zavattini (scritta a macchina) del maggio 1951: «questa è la scaletta. Noi, intanto, andiamo avanti col lavoro perché c’è poco tempo. Ti prego, vedila un po’ e […] vieni a farmi le tue obiezioni e a darmi i tuoi suggerimenti» (ACZ , V 263/2). Zavattini non partecipa perché in quei mesi sta lavorando − tra i molti progetti − a due film cui tiene molto ma che non saranno mai realizzati: Italia mia e Vincent Van Gogh (Zavattini 2022b), nonché alle sceneggiature di Stazione Termini (De Sica, 1953), Il cappotto (Lattuada, 1952), e di un film che nei Diari chiama Le dattilografe di Via Savoia (p. 426), che diventerà Roma, ore 11 (De Santis, 1952). Le osservazioni di Zavattini sulla scaletta e il trattamento, fatte «intanto che Visconti stesso e Francesco Rosi servivano il tè» (Zavattini 1978, p. 7), sono legate all’arco narrativo dei personaggi, per salvaguardare la «struttura portante» del racconto (Parigi 2014, pp. 167-172) e la costruzione affettiva ed emozionale del suo soggetto, che altrove chiama lo «spiedo narrativo» (Dusi 2017, pp. 127-130). Baldelli riporta una lunga nota di Zavattini del 19 maggio 1951 in cui riassume le sue critiche: «Faccio osservazioni, presenti Visconti, Suso, Zeffirelli, Rosi. Esse sono fondamentalmente: 1) meno commedia, meno intrighi, meno meccanica – 2) perciò Annovazzi meno intrigato – 3) che film si gira? […] si puntualizza ciò che deve fare la bambina (e ciò che deve fare la madre perché sia pronta per il provino) – 4) serrare i tempi del film, il provino è il traguardo come la visione pubblica del provino è il secondo traguardo […] 7) via Annovazzi dal fotografo: via Annovazzi dal principio – 8) più paura del marito» (Baldelli 1965, p. 102). Sono indicazioni che riprendono i punti di domanda e le brevi note autografe poste a lato della scaletta A, con le quali Zavattini critica le situazioni narrative ambigue o troppo articolate e suggerisce di semplificare, ad esempio per la figura del truffaldino ispettore di produzione Annovazzi, che invece in sceneggiatura verrà ampliata su richiesta del produttore per dare il ruolo a un divo del momento: Walter Chiari (Cecchi D’Amico 2002). Rispetto alla struttura narrativa e tensiva, Zavattini ricorda di «serrare i tempi» con i due provini che a suo avviso sono i «traguardi» che scandiscono il film.

Dal soggetto espanso di Zavattini (soggetto H) al trattamento A e alla scaletta A di Visconti, Cecchi D’Amico e Rosi le variazioni sono molte, ma vi sono anche riprese ed espansioni. Ad esempio l’annuncio del concorso, presente fin dalle prime varianti dei soggetti con volantini che inondano la città, si specifica nell’annuncio radiofonico del concorso per «La bambina più bella del mondo»: un incipit intermediale per un racconto metadiscorsivo su un film da fare (Dusi 2017). Scalette, trattamento e sceneggiature del film di Visconti riscrivono però radicalmente il finale sconsolato del soggetto di Zavattini, con la trovata del regista di usare proprio quella bambina così impacciata per il proprio film (Gandin 1951). Rispetto al senso di «vergogna» e di pentimento di Maddalena, descritti nel finale del soggetto H, il trattamento accenna ai suoi propositi di suicidio dopo la presa di coscienza della crudeltà del mondo del cinema, della sua cieca ambizione e delle sofferenze subite dalla figlioletta. Disgustata e profondamente cambiata, Maddalena fa cacciare di casa i produttori, con un gran rifiuto che apre a una riappacificazione tra i due coniugi.

Già in nuce nelle varianti dei soggetti di Zavattini, il modo intermediale e «autoriflessivo» del film di Visconti (Parigi 2014, p. 172) costruisce un film nel suo farsi con provini, troupe e set, ma anche scene di varietà e di danza classica, sessioni dal fotografo, esercizi di recitazione, citazioni di fotoromanzi e divi del cinema, dell’opera lirica di Donizetti e di Red River di Hawks (De Santi 2017; Parigi 2017). Il film esce nelle sale a fine dicembre 1951, ma la stampa lo ha seguito fin dalle prime riprese. A inizio dicembre Visconti, intervistato da Gandin, spiega le «principali modifiche strutturali» rispetto al soggetto apportate dalla sceneggiatura: il marito della protagonista «che nella storia di Zavattini era un impiegato, è diventato nel film un operaio e di conseguenza l’azione che si doveva svolgere al quartiere Annibaliano, è stata spostata in periferia […] al Prenestino. In secondo luogo, mentre nel soggetto di Zavattini la bimba veniva definitivamente scartata, nel film viene scelta per fare la protagonista, ed è invece la madre che, dopo essersi battuta con ogni mezzo per far di sua figlia un’attrice, accortasi del suo errore, rifiuta di firmare il contratto» (Visconti in Gandin 1951, p. 293). La critica cattolica e di sinistra plaude al film Bellissima, sia in Italia che all’estero (Campanini 2017). Casiraghi (1951, n.n.) sull’«Unità» esalta «una concezione della vita, e quindi dell’arte […] che ha rispetto dell’individuo»; Giannini (1952, n.n.) spiega che «i protagonisti sono i poveri di Zavattini vigorosamente ambientati da Luchino Visconti sulla cruda piattaforma del neo-realismo». Bruno (1952, p. 31) su «Filmcritica» sminuisce invece il soggetto di Zavattini, mentre apprezza la regia di Visconti e la scoperta della delusione di «una famiglia semplice, spontanea, che della vita ha una visione di lotta, di progresso e di attivismo». C’è chi accusa il film di «bozzettismo», di gusto della «scenetta di genere» (Venturini 1954, p. 39), o di «una sorta di antologia della Magnani, che giganteggia». Secondo Guido Fink (1952, n.n.), «Visconti viene a trovarsi in posizione più avanzata rispetto alla sua occasione letteraria. La sua idea di Maddalena non si ritira nella non conclusione ideata da Zavattini […], ma acquista piena coscienza delle proprie responsabilità». Sulla «Rassegna del film» Di Giammatteo (1953) spiega che la novità di Bellissima sta nella direzione coraggiosa di un dramma tutto interno al personaggio principale. Anche sulle pagine di «Cinema» Aristarco (1952a, p. 17) esalta il «punto avanzato di arrivo» del realismo di Visconti nel suo lavorare con un personaggio «autentico». Alberto Moravia (1952a, p. 47) su «L’Europeo» vede nel personaggio di Maddalena e nella sua «via crucis» l’icona della «madre popolana italiana, con tutta la sua furiosa irrazionalità e la sua struggente e gelosa passione», e apprezza la descrizione di Cinecittà come «un miscuglio di sciatteria romanesca e macchinismo moderno».

Passando rapidamente alla critica successiva, Baldelli evidenzia come in Bellissima fin dal soggetto di Zavattini «la vita familiare viene investita dai miraggi, economici e di notorietà, dei mezzi di comunicazione di massa [con l’influenza della] fabbrica cinematografica dei sogni» (Baldelli 1965, p. 100; Di Francesco 2017). Micciché invece chiarisce come il soggetto di Zavattini sia per Visconti da reinterpretare, anche per sovvertirlo, infatti il film diventa «(anche) la “lettura critica” di un testo» (Micciché 1990, p. 197). Per Micciché la scelta di tale fonte non è solo una proposta della produzione, ma incontra una precisa volontà di Visconti di contraddire quella «centralità neorealistica» che Bazin (1958) aveva individuato nella coppia Zavattini-De Sica. Secondo altri critici, Zavattini diventa quasi il «librettista» del lavoro da direttore d’orchestra di Visconti, ma nelle contraddizioni del film tra neorealismo e formalismo «Zavattini illumina Visconti e ne è illuminato» (Masoni, Vecchi 1988, p. 122). Rispetto alle tensioni stilistiche del film, Zagarrio (2000, p. 91) spiega che, se la prima parte costruisce una satira sul mondo del cinema «cinico, corrotto e mistificatore», anche con un’estetica del «pedinamento» neorealista, la seconda parte del film apre invece un complesso «discorso sullo sguardo» (p. 95) tra giochi autoriflessivi e inquadrature raffinate, con «un realismo sublimato dalla riflessione estetica e stilistica al limite del formalismo» (p. 98).

ND

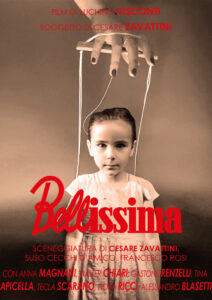

Rielaborazione visiva e omaggio di Giorgia Favaretto, Francesca Ferraiuolo e Giorgia Spignolo, realizzata nell’ambito di un progetto di ricerca e sperimentazione ispirato ai soggetti cinematografici di Cesare Zavattini, svolto sotto la tutela di Maria Doina Mareggini nei corsi da lei tenuti presso l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) Roma – Pordenone.