Il protagonista Carlo si trova in un mare di debiti e cambiali da onorare perché vive al di sopra dei propri mezzi, sia per amore del lusso sia per amore della moglie Rita, che condivide la passione per i consumi vistosi. La soluzione sembra a portata di mano quando gli viene offerta in segreto una grossa somma in cambio del trapianto di un suo occhio. Con l’acconto Carlo paga i primi debiti e festeggia con gli amici invidiosi, senza dire da dove arriva il denaro. Ma poi arriva il giorno dell’operazione, e Carlo (pur terrorizzato) desiste dai suoi tentativi di fuga.

Dati d’archivio. Collocazione: Za Sog R 11/1-3 e Za Sog R 12/1-6 contengono 23 soggetti, 25 scalette e 3 sceneggiature. Nella prima cartella della cassetta 11 (Za Sog R 11/1) sono presenti dodici stesure del soggetto con numerose varianti, alcune con il titolo Il boom, altre con L’uomo che vende un occhio, tutte dattiloscritte: A) 5 pp., Il boom, sopra al titolo in rosso la scritta a mano: «superato», con note e correzioni manoscritte; B) 5 pp., copia di A [stesso titolo] e stessa scritta in rosso, i primi cinque paragrafi portano a sinistra i titoli (scritti a mano) delle scene: «tennis; ufficio; strozzino; [illeggibile]; a casa»; C) 10 pp., senza titolo, la prima frase inizia con «Siamo a Roma, una mattina di vigilia dell’estate» (p. 11); D) 15 pp., L’uomo che vende un occhio (titolo scritto a mano, con accanto la scritta «copia»); E) 59 pp., [stesso titolo] scritto a mano, con la scritta «superato»; F) 62 pp., [stesso titolo] scritto a mano in rosso, con molte correzioni e aggiunte manoscritte, e piccoli disegni, porta la scritta a mano «copia superata»; G) 16 pp., L’uomo che vende un occhio, con le scritte a mano «di C.Z.» e la data «21.3.1962», presenta note e correzioni manoscritte; H) 23 pp., nell’intestazione la frase dattiloscritta e manoscritta: «Prima stesura (marzo, 1962 ispirato sia dall’idea apparsa su “Cinema nuovo” [1957] poi dal soggetto L’uomo che vende l’occhio, e infine dalla commedia Come si scrive un soggetto cinematografico)», segue un elenco di «Titoli provvisori. Basta un occhio; L’occhio; L’uomo che vende un occhio; L’anticipo; Occhi e debiti; Si cerca un occhio», con molte correzioni manoscritte; I) 24 pp., copia di H (senza correzioni), con nota manoscritta: «restituire Zavattini»; L) 19 pp., stessa frase di intestazione di H (dattiloscritta); all’elenco dei titoli provvisori si aggiungono: Un occhio della testa; Il boom (scritto a mano), incorpora le correzioni di H; M) 44 pp., rilegato, dal titolo: L’uomo che vende un occhio, e l’indicazione: «soggetto di Cesare Zavattini con la collaborazione di Enzo Muzii e Piero Nelli», senza correzioni; N) è una copia di M, con il titolo riscritto a mano anche in copertina (e l’aggiunta del titolo provvisorio: Occhio). La cartella 2 (Za Sog R 11/2) contiene due varianti di soggetto tutte dattiloscritte: O) 44 pp., L’uomo che vende un occhio (scritto a pennarello), con nota manoscritta: «restituire a Zavattini», senza correzioni; P) 45 pp., [stesso titolo], stessa indicazione di M, molte note e correzioni autografe; Q) e R) sono copie di P senza correzioni (in Q è presente la scritta a mano «superata»). La cartella 3 (Za Sog R 11/3) contiene sette stesure del soggetto con varianti, tutte dattiloscritte: S) 71 pp., L’uomo che vende un occhio, «Soggetto di Cesare Zavattini, con la collaborazione di Enzo Muzii e Piero Nelli», con numerose note e correzioni manoscritte; T) 48 pp., [stesso titolo], stessa indicazione, con correzioni a mano minime; U) 49 pp., copia incompleta di T; V) 65 pp., [stesso titolo], stessa indicazione autoriale, senza correzioni; Z) 60 pp., [stesso titolo], copia di V senza correzioni (ma col titolo colorato a mano); A1) 71 pp., [stesso titolo], copia di V, con correzioni e note manoscritte; B1) 65 pp., L’uomo che vende un occhio, con un disegno colorato al posto delle indicazioni autoriali, con poche correzioni a mano.

Nella cartella 1 della cassetta 12 (Za Sog R 12/1) sono presenti varie scalette parziali, in diverse stesure e con molte note autografe, datate da gennaio 1958 a marzo 1963: A) 3 pp., manoscritta con schizzi, datata 02.01.1958. Da qui in poi tutte le scalette sono dattiloscritte (dove non indicato diversamente): B) 6 pp., datate 11.01.1963 (dal titolo a p. 5: Note per la revisione del “Boom”); C) 3 pp., datata 12.01.1963, con correzioni manoscritte; D) 1 p., con aggiunta manoscritta, datata 22.02.1963; E) 2 pp., con note e correzioni manoscritte, tra cui in intestazione un «Sì»; F) 1 p., con note e correzioni manoscritte, datata 28.02.1963; G) 2 pp., dal titolo Scaletta tipo b datata 01.03.1963, con note, schizzi e correzioni manoscritte; H) 3 pp., datata 01.03.1963; I) 3 pp., datata 01.03.1963; L) 2 pp., Scaletta Seconda versione, datata 02.03.1963; M) 2 pp., [stesso titolo], datata 02.03.1963, con note manoscritte; N) 1 p., Il boom scaletta, con note manoscritte; O) 1 p., numerata, con note manoscritte; P) 1 p., Il boom scaletta, con molte note manoscritte e schizzi; Q) 5 pp. manoscritte, datata 14.02.[1963]; R) 5 pp.; S) 5 pp., Il boom, datata 21.1.1963 con note e correzioni manoscritte; T) 9 pp.; U) 13 pp., Il boom (scaletta per ambienti e personaggi), con correzioni e note manoscritte, una delle quali recita: «Raccontato a De Laurentiis e C. con successo il 9.3.63»; V) 8 pp., Scaletta Riepilogo, con note e correzioni manoscritte; Z) 5 pp., con note manoscritte; A1) 4 pp., Nuova scaletta Boom, con note e correzioni manoscritte; B1) 22 pp., dopo una scaletta manoscritta di 1 p. inizia una Scaletta secondo le scene già raccontate con battute di dialogo; C1) 21 pp., [stesso titolo] copia rilegata; D1) 34 pp., L’uomo che vuole vendere un occhio, con correzioni manoscritte. Nelle cartelle 2-4 (Za Sog R 12/2-4) sono conservate tre varianti dattiloscritte della sceneggiatura: A), di appena 11 pp., dal titolo Il boom sceneggiatura (incompleta), datata 01.08.1962; B) 219 pp., Il boom «soggetto e sceneggiatura di Cesare Zavattini», datata 10 marzo 1963, con correzioni manoscritte, sulla copertina una nota manoscritta recita «Terza stesura»; C) 315 pp., [stesso titolo e dicitura], sulla copertina, manoscritto, si legge: «Boom. Terza stesura (ultima). Manca la lettera aggiunta», datata 2 aprile 1963, incorpora le correzioni di B. La cassetta 12 contiene anche una sesta cartella, dedicata alla documentazione: vi si trova la legge n. 235 del 3 aprile del 1957 sul prelievo di organi dai cadaveri a scopo terapeutico, e delle note di lavorazione manoscritte e abbozzi di scaletta (anche con disegni autografi), in fogli sparsi per un totale di 12 pp., dall’1 al 22 febbraio 1963.

In sintesi, i soggetti conservati in ACZ vanno dalle poche pagine a stesure lunghe, anche di una settantina di pagine. Della prima decina di varianti, alcune sono intitolate Il boom e altre L’uomo che vende un occhio, datate marzo 1962 (i soggetti sono numerati a partire dalla lettera A fino alla lettera N). La seconda e terza cartella contengono altre dieci varianti del soggetto L’uomo che vende un occhio (più varie copie), non datate, scritte con Enzo Muzii e Piero Nelli (numerate a partire dalla lettera O fino alla lettera Z, poi altre tre fino a C1). Le moltissime scalette della cassetta 12 coprono un arco temporale dai primi di gennaio 1958 a marzo 1963. Le varianti della sceneggiatura iniziano invece nell’agosto 1962 (stesura incompleta), arrivando nel marzo 1963 alla terza stesura, resa definitiva i primi di aprile 1963.

Se si apre la cartella dedicata alla pièce teatrale Come nasce un soggetto cinematografico, stesa tra il 1958 e il 1959, si sfoglia una sceneggiatura definitiva di un centinaio di pagine. È da questo stadio della scrittura teatrale che, secondo la nostra ipotesi, Zavattini e i suoi collaboratori Muzii e Nelli ripartono per scrivere i primi soggetti, trasformando il monologo teatrale del soggettista in un racconto con un regista che si innamora di un’idea provocatoria, e con produttori e sceneggiatori che lo ostacolano fino a fargli cambiare il finale. Leggendo meglio il gruppo di soggetti in cui si sposa questa cornice metadiscorsiva del regista che vuol mettere in scena la storia della vendita di un occhio (con provini, riprese sul set, proiezioni preliminari ecc.), si riconoscono però almeno altre due sottovarianti. Nella prima (presente nei soggetti C, F, V, Z, A1, B1) il regista si reca a casa dell’uomo di cui dava notizia il giornale e verifica la nuova condizione di posticcia agiatezza della sua famiglia, dovuta al fatto che questi ha effettivamente venduto il proprio occhio; nella seconda (nei soggetti E, M, N, P, Q, R, S, T, U e O), invece, quando il regista rintraccia la casa dell’uomo e lo conosce, scopre che l’annuncio sul giornale era solo una proposta di vendita e l’occhio non è stato (né mai sarà) venduto.

L’incipit dei soggetti diventa un marcatore, che forse permette agli sceneggiatori Zavattini, Muzii e Nelli di non confondere le diverse narrazioni. La prima sottovariante, con più varianti nella filiera delle riscritture, in cui la storia del regista s’intreccia con quella dell’uomo che ha già venduto il proprio occhio, inizia con la frase: «Siamo a Roma, in un appartamento molto modesto di quattro camere dalle parti di Via Nomentana». La seconda sottovariante, dove il regista conosce (e poi aiuterà) l’uomo che vorrebbe vendere un occhio per debiti, si apre invece con: «Siamo a Roma, una mattina di vigilia d’estate». La ventina di soggetti non si biforca, quindi, solo in due gruppi con diversi nuclei narrativi: quello del regista e la sua lotta per un film scomodo su un fatto di cronaca, e quello dell’uomo che quel fatto di cronaca potrebbe diventarlo. Siamo anche alle prese con due ulteriori sviluppi narrativi, che incidono chiaramente sui dialoghi e i personaggi secondari. I racconti delle due sottovarianti diventano le basi per il soggetto dedicato alle lusinghe del denaro e alla mercificazione dei corpi che, passando dal soggetto I (che qui pubblichiamo), diventerà il film Il boom (De Sica, 1963). Passiamo rapidamente in rassegna le scalette. Oltre a molti elenchi parziali delle scene principali, troviamo anche valutazioni critiche. Ad esempio, la scaletta B, datata 11 gennaio 1963 dal titolo Note per la revisione del “Boom”, chiarisce che sul sacrificio del protagonista pesa anche l’assoluta normalità, per la moglie, del suo alto tenore di vita; oppure evidenzia la figura delle cambiali e la loro «qualità Boomistica» (riferita al boom economico); o la necessità di rendere comico il film per la presenza di Sordi, con frasi come: «Rinascente. Va bene. Comicizzare. Boomizzare» (p. 8). Nella scaletta V, dedicata al regista che vorrebbe raccontare la storia di un uomo che vende un occhio per debiti, si descrive il suo profondo conformismo: «Giovanni è un uomo che vive senza problemi in una vita totalmente borghese nel senso che si è fatto una famiglia con la quale affronta l’avvenire secondo gli usi e i costumi borghesi, cioè tendere a migliorare il proprio confort in gara con gli altri individualisticamente, con la coscienza che ha accettato questa forma di vita» (p. 67). La scaletta Z, dedicata al soggetto che pubblichiamo, riflette sulla natura dei protagonisti: «Carlo e Rita sono eccitati e spinti da un impulso fatto di ambizione, desiderio di possesso, piacere e voluttà di vivere […] partecipano al “miracolo” al mito del benessere. […] Superato un piccolo tentennamento, Rita diviene alleata e “anima nera” del marito. […] Carlo e Rita dovrebbero essere, cioè, due squallidi eroi moderni, tutti calati e visti e sorpresi in una luce non patetica, ma spietata. Essi non devono subito commuoverci, ma devono prima suscitare in noi sdegno, riprovazione, condanna, risentimento e rabbia» (pp. 77-78).

Delle quattro varianti di sceneggiatura conservate in ACZ, soltanto la sceneggiatura A di sole 11 pp. (e incompleta) vede il tema delle cambiali intrecciato a quello dei consumi. In questa sceneggiatura, la moglie del protagonista condivide con il marito l’amore per i beni superflui anche se conosce la loro difficile situazione finanziaria: a casa «lui spegne la luce e restano solo le luci discrete e un po’ fantastiche del frigidaire aperto. Fanno l’amore in questo panorama di elettrodomestici che evidentemente li esaltano» (p. 5). Il protagonista «Alberto S.» ha un lavoro stabile come «impiegato all’ufficio statistiche» di Roma, ma decide di dare le dimissioni per «contribuire al miracolo italiano» (p. 8). Il direttore lo mette in guardia: sui «6.000 [suicidi] nel ’63» la metà sono per «dissesto finanziario» (p. 9). La sceneggiatura si arresta sulla scena delle dimissioni. Nella seconda e terza sceneggiatura (B e C), la moglie è invece tenuta lontana da ogni sospetto di bancarotta, come nel film, ma permane l’attaccamento ai consumi. La coppia fa vari acquisti di lusso ma, in particolare nella sceneggiatura C, il consumo è raccontato anche come qualcosa che logora il protagonista. Nella sceneggiatura B il protagonista «Giovanni [Alberti] è un uomo sui trent’anni, simpatico. È cordiale, loquace, ben curato. (Come vedremo, con un fondo di velleità e storditaggine. È un ragioniere che vive nel mondo dell’edilizia […] con un tenore di vita […] superiore ai suoi mezzi)» (p. 2). Nella scena finale, il protagonista sta cercando di fuggire dalla clinica, ma lo vediamo dapprima metaforicamente stritolato dalla società dei consumi: «Il traffico si ingorga, si arresta. Giovanni è come assediato, tra una selva di furgoni, sui quali spiccano nomi famosi dell’industria: Motta, Cirio, Stock, Brillantina Linetti, Camay» (p. 208), e infine intrappolato in un ascensore con la signora Bausetti che lo convince, tra minacce e ricatti. Nel film realizzato da De Sica resterà nella scena finale proprio l’ascensore come gabbia o prigione. Nella sceneggiatura C, quella definitiva, troviamo una critica sociale più aspra rispetto a quella che passerà nel film: Giovanni infatti parla ad amici e parenti, senza peli sulla lingua, del sistema delle “bustarelle”, di quartieri costruiti violando il piano regolatore, di socialismo, di ateismo ecc. Durante la festa organizzata a casa sua, ad esempio, Giovanni afferma che «ha imparato i segreti del mestiere» e poi «si diverte a far vedere come si fa ad allungare una bustarella a un impiegato che si vuol corrompere» (p. 246).

Pubblichiamo nel volume il soggetto I (già edito in Zavattini 2006, pp. 234-243), e online i soggetti B1 e O, le scalette E ed H, e stralci della sceneggiatura A.

Per arrivare al soggetto del film Il boom diretto da Vittorio De Sica nel 1963 il percorso è complicato. Zavattini racconta che l’idea nasce attorno al 1957 da un fatto di cronaca: «lessi su un giornale serio che nella Lomellina si aggirava una ricca auto con a bordo un signore il quale cercava un occhio da comperare. Ma non si seppe più niente» (Zavattini 1969, n.n.). Il soggetto L’uomo che vende un occhio viene pubblicato parzialmente (Carpi 1957), poi confluisce (assieme a Ipocrita 43 e al soggetto non realizzato La conferenza) nell’opera teatrale del 1959 Come nasce un soggetto cinematografico (Jandelli 2002): un testo teatrale «aperto e sperimentale» (De Santi 2014, p. 293) di grande successo di pubblico e di critica. La storia dell’intellettuale in conflitto tra censura e produzione che mette in scena la pièce teatrale si semplifica molto nel film Il boom, in cui il protagonista si trasforma in un piccolo borghese che vive al di sopra dei propri mezzi, nella frenesia di beni materiali e status symbol, e rischiando di perdere tutto – moglie, casa, reputazione –, sarà costretto a vendere il proprio occhio. Secondo Zavattini si tratta sempre del «dramma di un uomo che cede» (soggetto S, note autografe, p. 47): se per mantenere il proprio agio sociale l’intellettuale “cede” a un happy end voluto dai produttori, Giovanni Alberti de Il boom “cede” per lo stesso motivo alla mercificazione (letterale) del proprio corpo.

Quando nel 1962 Zavattini riadatta per De Sica e De Laurentiis la sua prima idea in un nuovo soggetto, nelle molte riscritture – una ventina di varianti di soggetto (aiutato dai collaboratori Enzo Muzii e Piero Nelli), molte scalette e tre stesure di sceneggiatura – ritaglia sempre più il protagonista sull’attore voluto dalla produzione: il divo Alberto Sordi (Comand 2002). Ricostruiamo il processo di scrittura dalle lettere di Zavattini alla De Laurentiis Cinematografica SPA: il 30 gennaio 1963, Zavattini consegna la seconda stesura della sceneggiatura, nella quale indica un «notevole miglioramento» rispetto alla prima e promette una terza stesura in cui riscriverà «l’annuncio alla moglie che lui ha il denaro, che può: scena essenziale strutturalmente e umanamente» (D 170/25, in corsivo nel testo). Nella lettera del 16 febbraio 1963 Zavattini dichiara che «la terza e ultima stesura del Il Boom sarà pronta per il 24 febbraio» ed è un copione «ideale» per De Sica, il quale «ne farà senza dubbio qualche cosa di sincero, di commovente nel clima di un certo grottesco, e di importante; Sordi è l’interprete perfetto, mescolando i toni razionali con quel ramicello di follia, di velleitarismo che finisce col fare di Giovanni un personaggio “simpatico” malgrado le cambiali in protesto e le bugie» (D 170/26). La proposta di un tono «grottesco» per il film compare più volte; ad esempio nella lettera alla casa di produzione di De Laurentiis, datata 15 marzo 1963, Zavattini spiega: «Entro domenica avrò finito i ritocchi al Boom soprattutto nella scena del party e nella scena mattutina del saluto alla moglie prima di andare in clinica. Attraverso le stesure, mi sembra di avere raggiunto quel maggiore calore umano cui tendevo senza diminuire il sostanziale grottesco, lo stile grottesco dell’insieme» (D 170/27).

Nei soggetti precedenti a quelli scritti pensando ad Alberto Sordi, come dicevamo nella Nota filologica e genetica, Zavattini mantiene la complessità metalinguistica della pièce teatrale, mettendo in scena sia lo scandalo dell’occhio in vendita sia lo sguardo critico di chi dirige il dispositivo scenico, con un regista che intende portare sullo schermo il fatto di cronaca per una denuncia rispetto al ricatto del denaro e al desiderio consumistico della società contemporanea. Il secondo nucleo narrativo con il racconto più lineare, che passa nelle sceneggiature (B e C) e nel film Il boom, racconta lo scandalo di vendere un occhio pur di restare nella “giostra” del «miracolo economico». Il racconto si fa più diretto, ma ricordiamo che il finale non consolatorio del film, virato sul grottesco, tenta di mantenere la forza provocatoria voluta da Zavattini. E in effetti lo stesso Alberto Sordi, negli anni sessanta all’apice della popolarità, arricchisce il film con una recitazione prismatica, dalla commedia alla farsa e alla tragedia, nella quale risuonano alcuni dei livelli metadiscorsivi depositati dal primo nucleo di soggetti.

Il film esce in Italia il 24 settembre 1963.Tra il soggetto I che qui pubblichiamo e il film di De Sica ci sono delle differenze riconducibili a un incremento di materialismo, di attaccamento ai beni materiali. Se nel nostro soggetto il protagonista e la moglie sono uniti anche nei debiti e alla fine perfino nella decisione di vendere l’occhio, nel film tra i due c’è maggiore distanza. Nel soggetto I la vendita dell’occhio è necessaria perché non ci sono altre soluzioni alla bancarotta, mentre nel film Giovanni Alberti (l’unico a sapere del disastro economico in arrivo) si sacrifica soprattutto per mantenere lo status economico e sociale raggiunto. Questo risulta chiaro in un appunto manoscritto di Zavattini che figura (come fosse una litania nella testa del protagonista), tra le note di lavorazione: «meglio senz’occhio che ladro / meglio senz’occhio che morto / meglio senz’occhio che cornuto / meglio senz’occhio che sputtanato in faccia al mondo per cui la gente ti toglie il saluto» (nota di lavorazione F, p. 8). Il boom appartiene al genere della «commedia all’italiana» nato verso la fine degli anni cinquanta, di cui Alberto Sordi è uno dei maggiori interpreti, per un pubblico «che esce dalla crisi del dopoguerra e comincia a possedere delle cose in proprio (anche se a cambiali)» (Grande 2003, p. 105). Dopo il successo del film diretto da Monicelli La grande guerra (1959), De Laurentiis stipula con Sordi un contratto pluriennale (Sanguineti 2015), tuttavia Sordi sta cercando di trasformare il suo personaggio comico con maggiore umanità e critica sociale, come Pasolini aveva fatto con Totò (Pasolini 1976), e certo questo avviene con Il boom e il «grottesco» alla Zavattini (Dusi, Di Francesco 2017c), anche se Sordi aveva già interpretato nel 1961 un ruolo negativo per Il Giudizio Universale, altro film scritto da Zavattini e diretto da De Sica (si veda la scheda in questo volume). La spinta al consumo nel film di De Sica appare concentrata nei lunghi titoli di testa, dove vediamo il protagonista e la moglie presi dall’euforia di acquisti di lusso, in una città invasa di neon pubblicitari per prodotti come Stock 84, Philips, Cora, Caffè Paulista. E torna nell’amaro finale del film, con loghi e marchi che sfrecciano sul fianco dei camion mentre intravediamo il protagonista scortato in clinica da infermieri e medici che lo hanno ripreso dopo la sua fuga dalla sala operatoria. Con la loro critica alla società dei consumi, tra seduzione e mercificazione, Zavattini e De Sica sembrano anticipare le analisi di Marcuse (1967 [1964]) sull’azzeramento degli individui nel diventare dei consumatori. Eppure parte della critica all’uscita del film resta delusa, addirittura il Centro Cattolico Cinematografico (1963) lo bolla come visione per «adulti con riserva». C’è chi apprezza solo la recitazione di Sordi e la colonna sonora di Piccioni (Lanocita 1963), e anche Grazzini assegna al solo Sordi il merito de Il boom: «per Sordi, oggi, il problema è quello di tutelare e arricchire l’immagine che egli è venuto creando di sé, dirottando verso la satira di costume anche idee sorte sotto la costellazione del paradosso» (Grazzini 1963, n.n.). Micciché invece riconosce ne Il boom «l’idea base, la sua forza morale» derivante dal soggetto di Zavattini, ma denuncia una certa «apoeticità» del film per troppi elementi spuri, con «il contrasto tra una forte concezione morale – quella concentrata appunto nella scoperta del soggetto angoscioso e sintomatico – e lo spappolarsi dell’idea base del film tra i meandri del divismo, della spettacolarità, del “gag”» (Micciché 1963a, n.n.). Argentieri (1963, n.n.) ricorda la relativa autonomia di un film che si colloca in «un periodo di transizione» dell’industria cinematografica italiana, «rinata da poco tempo […] una fase in cui si passa dall’artigianato di vecchio tipo, a strutture di una certa solidità, ad ambiziosi e consistenti progetti mercantili, agli schemi di una cultura di massa». Enzo Muzii, in una lettera a Zavattini del 21 ottobre 1963, spiega: «A proposito delle polemiche, ho visto Il boom. Quello che hanno scritto è assurdo, perché il film proprio nella sua sostanza (cioè nell’ideazione) è buono, anzi ottimo. Dove manca è nella regia, cioè nella tensione espressiva, nel ritmo, nella qualità dell’immagine». Molti anni dopo, Zavattini scriverà invece a Sordi che trova il film «magistralmente diretto, magistralmente interpretato e quasi magistralmente ideato».

ND

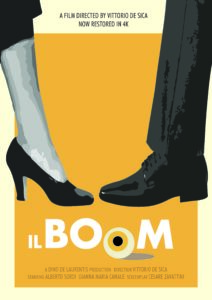

Rielaborazione visiva e omaggio di Maddalena Bonanni e Valentina Milan, realizzata nell’ambito di un progetto di ricerca e sperimentazione ispirato ai soggetti cinematografici di Cesare Zavattini, svolto sotto la tutela di Maria Doina Mareggini nei corsi da lei tenuti presso l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) Roma – Pordenone.